中华传播通讯社香港讯:秋阳朗照,拳韵流芳。9月15日下午,在香港荃湾,一场承载着传统武术传承使命的盛会----“香港鸟迹拳武术协会”正式成立。福建“鸟迹拳”第二代传人何齐光率师兄弟及多位武术界、文化界嘉宾齐聚一堂,共同宣告这一源自福建、历经数十年打磨的稀有拳种正式扎根香港,开启其在香江之畔的传承新章。

启动剪彩仪式

从“病鸟拒风”到“武林奇珍”:一门拳法的文化密码

活动现场,何齐光以一段深情的回忆,揭开了“鸟迹拳”的神秘面纱。他说:“上世纪七十年代,我的师父郑礼楷先生在福建观察一只受伤的鸟,虽身形虚弱却能借风力稳立枝头,这一幕让他顿悟‘仿生御敌’之理。此后,他结合迪斯科的灵动扭胯、各派武术精华,历经数十年研习,终创‘鸟迹拳’-----这套“以鸟迹为形、以自然为意”的仿生拳法,刚柔并济如飞鸟掠空,攻防兼备似行云流水,更蕴含着‘天人合一’的武学哲思。”

作为“鸟迹拳”的创立者,郑礼楷先生的一生与这门拳法紧密相连。他1943年出身福建长乐书香门第,自幼博学多才,遍访武林高手,集百家之长。1983年,其编著的《鸟迹拳》登上《武林》杂志,被称为“罕世之作”;1984年,鸟迹拳被列为福建省武术挖掘会议“二十九拳种之一”,更跻身全国“六大拳种”,以“四两拨千斤”的竞技性与健身价值,在中华武术界确立了独特地位。

跨越山海的承诺:从“遗憾”到“圆梦”的传承之路

“师父临终前嘱托我:‘把鸟迹拳带到香港,让更多人认识它、习练它。’”何齐光的话语中满是感慨。1987年,他追随师父左右两年,尽得真传;初到香港时,因生活压力暂搁推广之愿,这份“未竟的承诺”成为他心中多年的牵挂。

何齐光在协会成立大会上致词

转机出现在今年。“年初与几位香港师兄弟切磋拳理时,我发现大家初心未改——有人保留着师父手写的拳谱笔记,有人坚持每日晨练鸟迹拳架。”何齐光说,“这份共同的坚守,让我们决定不再等待。”如今,条件成熟、情怀积淀,他与师兄弟们终于踏上“圆梦”之路。

以拳为桥:让传统武术在香江焕发新生

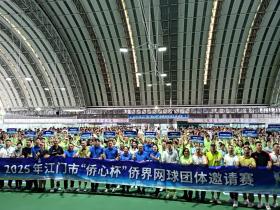

启动仪式上,香港平潭社团联会主席、福建省平潭综合实验区侨商联合会会长林官贵,香港平潭社团联会常务副主席兼新界分会会长、福建省平潭综合实验区侨商联合会监事长陈绍强,香港平潭社团联会常务副监事长林拥太,世界华文记者协会主席陈彪,香港宋庆龄基金会主席王玉华,东江纵队香港地区游击队老战士联谊总会会长王彬,香港大中华通讯社社长陈捷等嘉宾共同见证“鸟迹拳”正式地、系统地引入香港。

世界华文记者协会主席陈彪表示:“鸟迹拳不仅是武术技艺,更是中华文化的载体。它在香港落地,将为本地武术爱好者提供全新的锻炼方式,更能成为连接内地与香港的文化纽带。”

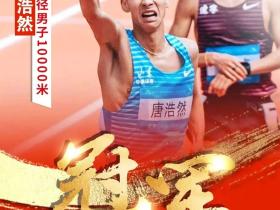

何齐光(右四)与嘉宾合影

据介绍,未来“香港鸟迹拳武术协会”将系统开展教学、交流活动:一方面开设公益课程,面向全年龄段市民普及鸟迹拳基础;另一方面联合高校、武术团体,深入研究其“仿生哲学”与现代健身、竞技的结合路径,推动理论创新。

“我们希望,鸟迹拳不仅能在香港‘生根’,更要‘发芽’——让老一辈记住乡愁,让年轻人感受传统魅力,让世界看见中华武术的多元之美。”何齐光说。

活动尾声,平潭综合实验区侨商联合会向香港鸟迹拳武术协会赠送了“崇法明德 鼎信天下德高业精 技高育人”的锦旗,香港平潭九龙分会、香港平潭社团联会港岛分会、香港平潭社团联会妇女会、香港平潭社团联会新界分会也向香港鸟迹拳武术协会赠送了“恩师技术硬 徒儿满堂红”的锦旗。

从福建沿海到香江之畔,从师父的谆谆嘱托到师兄弟的携手坚守,“鸟迹拳”落户香江,不仅是一门拳法的传承,更是一场跨越时空的文化接力。正如何齐光所言:“以武会友,以拳载道——我们愿做传统武术的‘燃灯人’,让鸟迹拳在香港绽放更绚丽的光彩。”

来源 :香港大中华通讯社

编审:张兆伟

评论